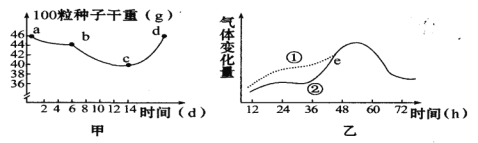

【题目】图甲为某油料作物种子萌发过程中干重变化曲线;图乙为密闭容器中种子萌发初期O2吸收量和CO2释放量的变化曲线。

(1)图甲中曲线a→c段,种子合成___________(植物激素)增加,促进种子萌发;种子中脂肪转化为可溶性糖,通过_______________(生理过程)为萌发提供能量。c点的意义是_____________________________________,影响c→d阶段变化的主要环境因素是__________________________。(答出两种即可)

(2)图乙中,表示CO2释放量变化的曲线是_____________。e点之前,曲线①对应的细胞呼吸方式为___________________。

【答案】赤霉素 细胞呼吸 光合作用制造的有机物等于呼吸作用消耗的有机物 光照、温度、CO2浓度 ① 有氧呼吸和无氧呼吸

【解析】

根据题意和图示分析可知:图甲表示种子萌发过程中干重的变化,由于干种子进行萌发首先要吸足水分,所以鲜重在开始快速增加,而干重降低,其原因是种子萌发过程中呼吸作用作用加强,消耗有机物,导致干重减少;c→d,种子萌发长成幼苗,幼苗进行光合作用积累有机物,使干重增加。图乙中,①②表示密闭容器中O2和CO2的变化曲线,其中①的变化量大于或等于②,因此①表示二氧化碳的释放量,②表示氧气的吸收量;e点之前,二氧化碳释放量大于氧气的吸收量,表示细胞的呼吸方式为有氧呼吸和无氧呼吸,e点之后,氧气释放量与二氧化碳吸收量相等,此时,细胞只进行有氧呼吸。

(1)赤霉素能够解除种子休眠,促进种子萌发,因此图甲中曲线a→c段,种子合成的赤霉素增加,促进种子萌发;种子中脂肪转化为可溶性糖,然后通过细胞呼吸为种子萌发提供能量;图甲中c点种子干重既不增加也不减少,说明此时光合作用制造的有机物等于呼吸作用消耗的有机物;c→d,种子萌发长成幼苗,幼苗进行光合作用积累有机物,而光合作用受温度、二氧化碳浓度、光照强度等环境因素的影响。

(2)根据以上分析已知,图乙中,①表示二氧化碳的释放量,②表示氧气的吸收量;e点之前,二氧化碳的释放量大于氧气的吸收量,说明曲线①对应的细胞呼吸方式为有氧呼吸和无氧呼吸。

小博士期末闯关100分系列答案

小博士期末闯关100分系列答案 名校名师培优作业本加核心试卷系列答案

名校名师培优作业本加核心试卷系列答案科目:高中生物 来源: 题型:

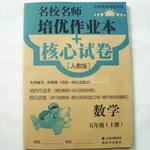

【题目】图 1 表示光合作用过程概要的模式图,其中,①-④表示化学反应,A-F 代表物质。图2表示将某绿藻细胞悬浮液放入密闭的容器中,在保持一定的 pH 值和温度时,给于不同条件时细胞悬浮液中溶解氧浓度变化的模式图。据图回答问题:

(1)写出下列反应或物质的名称。 ②_____;D_____。

(2)据图 2 分析,该绿藻细胞的呼吸速率为_____微摩尔/分。

(3)在图 2 中乙处给予光照时,分析瞬间 ATP 的变化为_____;在丙处添加 CO2 时,分析短时间内 C5 的变化为_____。

(4)若在图 2中丁处给予光补偿点(此时光合速率等于呼吸速率)的光照,则正确表示溶解氧变化的曲线是 a~g中的_____。

(5)若在图2中丁处加入使光反应停止的试剂,则正确表示溶解氧变化的曲线是a~g 中的 ___________。

(6)若在图 2 中丁处给予适宜条件,使溶解氧的变化如图中的 b,预计 1 小时后,实际产生的氧气量为_____微摩尔。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

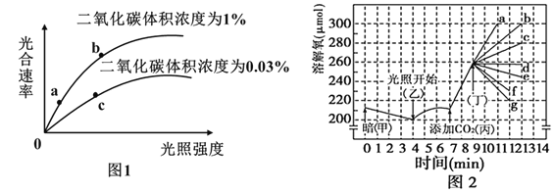

【题目】某生物兴趣小组利用某种绿藻进行了光合作用和呼吸作用的多项研究。图1表示在两种二氧化碳浓度条件下,绿藻光照强度与光合速率的关系曲线;图2是表示将绿藻细胞悬浮液放入密闭的容器中, 在保持一定的pH值和温度的情况下,给予不同条件时细胞悬浮液中溶解氧浓度变化的模式图;下表中数据是在不同温度下对绿藻光合速率和呼吸速率测量的结果,请分析回答:

温度(℃) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

光照下吸收CO2(mg/h) | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.00 |

黑暗下释放CO2(mg/h) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |

(1)在图1中的a点时,细胞中产生ATP的场所有_______。若由b点条件突然变为c点时,绿藻细胞中C3的含量________。

(2)据图2分析,该绿藻细胞的平均呼吸速率为_______微摩尔/分。在乙处光照一段时间后,溶解氧浓度保持相对稳定的原因是_______。若在图2中丁处加入使光反应停止的试剂,则正确表示溶解氧变化的曲线是a~g中的_______。

(3)据上表数据,若每天对绿藻进行10小时光照、14小时黑暗,温度均保持在25℃的条件下,绿藻能否正常生活?_______,原因是_______。若一天中的光照与黑暗时间相同,则在______℃温度下,绿藻一天内积累的有机物最多。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】基因型为![]() 小鼠仅因为减数分裂过程中染色体未正常分离,而产生一个不含性染色体的AA型配子。等位基因A、a位于2号染色体。下列关于染色体未分离时期的分析,正确的是

小鼠仅因为减数分裂过程中染色体未正常分离,而产生一个不含性染色体的AA型配子。等位基因A、a位于2号染色体。下列关于染色体未分离时期的分析,正确的是

①2号染色体一定在减数第二次分裂时未分离

②2号染色体可能在减数第一次分裂时未分离

③性染色体可能在减数第二次分裂时未分离

④性染色体一定在减数第一次分裂时未分离

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

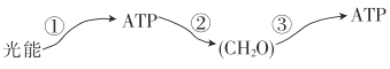

【题目】叶肉细胞位于上、下表皮之间,细胞内含有大量的叶绿体,是植物进行光合作用的主要部位。下图表示某叶肉细胞内的部分能量转换过程,下列有关叙述错误的是( )

A.不同叶片在过程①中吸收利用光的比例都是相同的

B.过程②在叶绿体基质中完成,需要NADPH供氢以及酶的催化

C.过程③释放的能量主要来自线粒体内膜,大部分贮存于ATP中

D.能量可通过ATP分子在吸能反应和放能反应之间流通

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

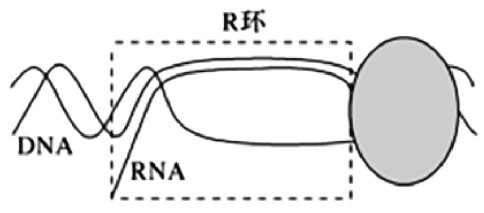

【题目】R环是由一条RNA链与双链DNA中的一条链杂交而组成的三链核酸结构,可以由基因转录所合成的RNA链不能与模板分开而形成。下列有关说法错误的是( )

A.图示R环可在细胞质中从左到右逐步形成

B.图示R环可诱发DNA分子双链断裂

C.杂合链中A—U/T—A碱基对的比例会影响R环的稳定性

D.图中RNA链若正常分离,必须经加工后才能用于蛋白质合成

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

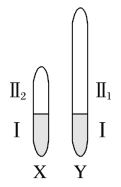

【题目】科技人员发现了某种兔的两个野生种群,一个种群不论雌、雄后肢都较长,另一种群不论雌、雄后肢都较短,为确定控制后肢长、短这一相对性状的基因显隐性关系及基因是位于常染色体还是位于性染色体的Ⅰ、Ⅱ1、Ⅱ2区段(如图),兴趣小组同学进行了分析和实验(Ⅰ区段为X染色体与Y染色体的同源区段,在此区段中有等位基因;Ⅱ1区段为Y染色体上特有区段,Ⅱ2区段为X染色体上特有区段)。请回答下列问题:

(1)在兔的种群中Ⅱ2区段是否有等位基因:__________(填“是”或“否”),兔在繁殖过程中性染色体上能发生基因重组的区段是____________________________。

(2)首先同学们认为可以确定控制后肢长、短的基因不位于Ⅱ1区段,理由是________________________。

(3)同学们分别从两种群中选多对亲本进行了以下两组实验:

甲组:♂后肢长×♀后肢短→F1后肢短;

乙组:♀后肢长×♂后肢短→F1后肢短。

从两组实验中可得到以下结论:后肢长度的显隐性关系为___________________,在此基础上可以确定基因不位于__________,理由____________________________________。

(4)为进一步确定基因的位置,同学们准备分别用乙组的F1与亲代个体进行两组回交实验:丙组:F1雌×亲代雄;丁组:F1雄×亲代雌,以确定基因位于Ⅰ区段还是位于________________。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】为了调查某河流的水质状况,某研究小组测定了该河流水样中的细菌含量,并进行了细菌的分离等工作。回答下列问题:

(1)该小组采用稀释涂布平板法检测水样中的细菌含量。在涂布接种前,随机取若干灭菌后的空平板先行培养了一段时间,这样做的目的是_______________;然后,将1mL水样稀释100倍,在3个平板上用涂布法分别接入0.1mL稀释液;经适当培养后,3个平板上的菌落数分别为39、38和37。据此可得出每升水样中的活菌数为_____________。

(2)该小组采用平板划线法分离水样中的细菌。操作时,接种环通过__________灭菌,在第二次及以后划线时,总是从上一次的末端开始划线。这样做的目的是___________。

(3)示意图A和B中,__________表示的是用稀释涂布平板法接种培养后得到的结果。

(4)该小组将得到的菌株接种到液体培养基中并混匀,一部分进行静置培养,另一部分进行振荡培养。结果发现:振荡培养的细菌比静置培养的细菌生长速度快。分析其原因是:振荡培养能提高培养液的_____________的含量,同时可以使菌体与培养液充分接触,提高_______的利用率。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

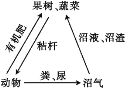

【题目】下图是“果—畜—沼”循环农业模式的简图,该模式兼顾了农业的经济效益、社会效益和生态效益,优化了农业生态系统的结构和功能。下列相关叙述错误的是( )

A.长期使用沼液和沼渣的土壤中有机质含量显著提高,微生物活动活跃

B.动物的同化量有呼吸作用散失和以粪便的形式被分解者利用两种去向

C.果树和蔬菜为生产者,常采用标志重捕法调查果蔬叶片上蚜虫的种群密度

D.与传统农业相比,该模式能提高能量传递效率和物质循环再利用率

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com