| ||

| ||

名校课堂系列答案

名校课堂系列答案科目:初中化学 来源: 题型:

实验是化学的灵魂,是学好化学的重要环节.

实验是化学的灵魂,是学好化学的重要环节.查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:2013年初中毕业升学考试(江苏连云港卷)化学(解析版) 题型:填空题

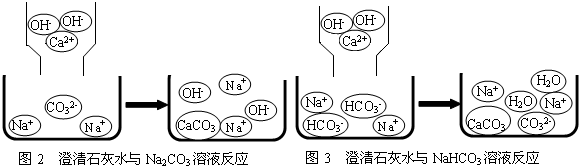

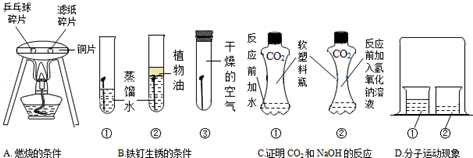

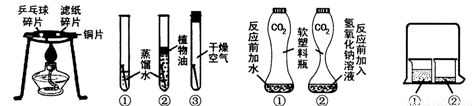

“对比实验”是化学学习中行之有效的思维方法。某化学学习小组的同学在学完相关的化学知识后,走进实验室做了如下实验,请你参与并回答下列问题。

A. 燃烧的条件 B. 铁钉生锈的条件 C. 证明CO2与NaOH反应 D. 分子运动的现象

(1)通过实验A,可以说明燃烧的条件之一是 ,实验中使用铜片,是利用了铜的 性(填一条物理性质)

(2)对于实验B,一段时间后观察到试管①中的铁钉明显锈蚀,由此得出:铁生锈的主要条件是铁与水和 直接接触。欲除去铁锈可用 洗的方法,铁制品除锈时 (填“能”或“不能”)长时间浸在酸溶液中。

(3)实验C是利用体积相同并充满CO2的软塑料瓶、等量的水(瓶①)和NaOH溶液(瓶②)进行实验,根据塑料瓶变瘪的程度证明CO2 与NaOH溶液中的溶质确实发生了反应,这一反应的化学方程式为 。

(4)实验D的烧杯②中呈现的现象能说明分子是不断运动的。当烧杯①中液体是浓氨水时烧杯②中的酚酞溶液由无色变为 色;当烧杯①中液体换成浓盐酸,且烧杯②中液体换成滴有酚酞的NaOH溶液时,一段时间后,溶液颜色的变化是 。其中盐酸与NaOH反应的化学方程式为 ,属于

反应(填反应类型)

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

实验是化学的灵魂,是学好化学的重要环节。

(1)《燃烧的条件》实验中,用棉花分别蘸酒精和水,放在酒精灯上加热,该实验的目的探究__________ ____是燃烧的条件之一,该实验的可然物是指__ ________,实验成功的关键是控制___ ___不燃烧。

(2)炒菜时油锅中的油不慎着火,可用锅盖盖灭,其灭火原理为: 。

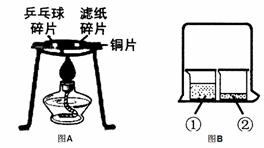

(3)“对比实验”是化学学习中行之有效的思维方法。某化学学习小组的同学在学完相关的化学知识后,走进实验室做了如下实验,请你参与并回答下列问题。

①通过图A实验,可以说明燃烧的条件之一是 ,实验中使用铜片,是利用了铜的 性(填一条物理性质)。

②图B实验的烧杯②中呈现的现象能说明分子是不断运动的。当烧杯①中液体是浓氨水时烧杯②中的酚酞溶液由无色变为 色。

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com